プロジェクト1 「いつも隣にパソコンを」 プロジェクト1 「いつも隣にパソコンを」 |

|

普通教室であろうが,家庭科室であろうが,授業の時はいつも教室にパソコンとプロジェクターを持ち込みましょう。(もちろん,インターネットに接続してください。)たとえ,使わない授業が続いたとしても,毎時間続けていれば,教師も生徒も,機器の接続くらいすぐにできるようになります。

紙の資料は,そこに存在しなければ使えませんが,パソコンがあれば,大抵の資料をその場で出せるんです!

【例】

「季節の伝統食」について生徒が調べ学習をし,その発表&まとめの時。「ぼたもち」と「おはぎ」の違いに話が及んだ。それぞれ,「ボタン」と「萩」の花に由来するものだと教師が補足説明した。しかし,生徒はそれらの花がどんなものか知らない。・・・そんなとき,インターネットから即座に画像検索をし,提示できれば,生徒の関心を高めることができ,学習内容も長くしっかりと記憶に残るのではないでしょうか。

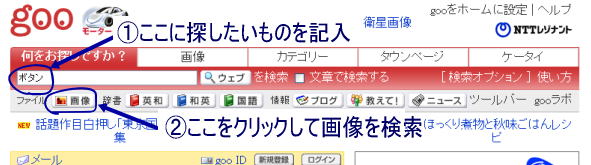

具体的には,検索エンジンgooを開き,下図のようにすると,画像をすぐに見付けることができます。

すると,いくつか該当する画像が表示されますので,使いたい画像を一度クリック。そうすれば,目的の画像に絞られますので,それをもう一度クリックすると,ある程度大きな画像になります。これをそのまま提示できます。「ディジタルな掛け図」だと思えばいいでしょう。

その場で続けて画面を紹介したいときの小技は後日紹介します。

画像に限らず,生き生きとした授業であればあるほど,教師の予測を離れた生徒の発言や質問が飛び出すことがあるものです。そんなとき,即座に調べて答えることができた方が,生徒の意欲の継続にも効果的に働くでしょう。

その画面が生徒に見せるためのものであっても,教師が確認するためのものであっても,いつも隣にパソコンを。

※ちなみに,夏のおはぎは「夜船(よふね)」,冬のおはぎは「北窓(きたまど)」と言うそうです。

このページの先頭に戻る

|

プロジェクト2 「動画コンテンツは密かに短期決戦」 プロジェクト2 「動画コンテンツは密かに短期決戦」 |

|

ICTは単なる教具,ディジタルコンテンツは教材だと考えましょう。動画コンテンツ,特に実習の技術や方法を提示するコンテンツを選んだり作ったりする場合,一般的に一つのコンテンツの表示時間は長くても1分以内をめどにします。また,音声での説明や音楽は不要です。・・・なぜなら,その動画を見せながら説明をするのは,パソコンではなく,教師であるあなただからです。

【例】

ショートパンツの制作で,また上を縫う段階。作業はだいたい次のように流れます。

また上の布をアイロンで伸ばす→まち針を打つ→しつけをかける→ミシンで本縫いをする

生徒のほとんどが「初めて」出会う作業ばかりです。どんなに丁寧に示範指導をしても,あらゆる箇所で「あれ,ここはどうするんだったっけ?」という状況に陥るのは当たり前ではないでしょうか。そんな時,生徒はそれぞれの方法でその状況(課題)をクリアしようとします。例えば,

- 教科書・資料集・プリント・「製作の手引き」などで確認する

- 周囲の友人に聞く

- 先生に聞く

- 先生に聞こうと思ったが,先生の周りが混雑しているので様子を見ている間にどんどん時間が過ぎていく

- やらない

などという解決策(?)を取ることが考えられます。

実際に授業の様子を参観させてもらったとき,最も多いように感じたのは,上記のうち「4」の行動を取る生徒でした。個人差の大きい実習授業の中で,一人の教師が全ての生徒に応じた対応を授業時間内に行うのは,大変困難なことです。

(ちなみに,この先生は大変周到な準備をした上,説明も上手で,授業展開にもかなりの力量をお持ちでした。)

しかし,この時に,それぞれの作業工程を被服室に置かれている数台のパソコンの動画で確認できたらどうでしょうか。「ちょっとさっきの説明を確認すれば先に進める」生徒には,パソコンの動画に相手をしてもらい,一対一でじっくりと時間をかけての指導が必要な生徒の支援に回ることもできますし,一人ひとりの生徒の様子をもっとしっかりと見たり評価したりする余裕も生まれてきます。

もし,最初に教師が説明する段階で,この動画を使うならば,音声はじゃまです。基礎基本を指導するのは,やはり教師の生きた言葉と語りでなければなりません。だから,「密かに」。

また,「ちょっとわかれば」の生徒は,自分に「今」必要な情報以外は「じゃまでめんどくさい」と感じるようですし,数台のパソコンで疑問点を解決させるならば,短時間のコンテンツで利用の回転を速くする必要があります。だから,「短期決戦」。

調理実習やその他の作業でも,この方法は使えます。

しかし,そのためには,優れたコンテンツの発掘・制作と,教師のアイディアが必要になります。意見やアイディアを,是非あなたからも発進してください。→ なかま作りのSNSへ

このページの先頭に戻る

|

プロジェクト3 「願わくば電子黒板」 プロジェクト3 「願わくば電子黒板」 |

|

TVでの天気予報,最近おもしろいですよね?指先やポインター(指示棒みたいなもの)で,イラストや文字を書いたり,マークを貼り付けたり・・・あれが授業で使えたら,とわくわくするのは私だけでしょうか。教師がわくわくするものには,生徒たちもきっとわくわくしてくれるのでは,と思います。 TVでの天気予報,最近おもしろいですよね?指先やポインター(指示棒みたいなもの)で,イラストや文字を書いたり,マークを貼り付けたり・・・あれが授業で使えたら,とわくわくするのは私だけでしょうか。教師がわくわくするものには,生徒たちもきっとわくわくしてくれるのでは,と思います。

あのボードは「電子黒板」又は「e−黒板」といい,既にイギリスでは各教室に一台ずつ配置することを目指して整備が進んでいる状況で,高い教育効果をあげているのだそうです。手や指先をマウス代わりにして操作し,専用のペンを使えば文字や絵をかくことも塗ることもできます。電子黒板に書かれた内容を,パソコンに転送することもできるし,当然データを保存することもできます。日本(熊本)でも,既に活用している学校があります。もしかしたら,これを読んでいるあなたの勤務先にもあるかもしれません。是非使用感をお知らせください。

できれば欲しい電子黒板。お値段は,一台30万円前後から。ただし,うまくキャンペーンを利用して15万円前後で購入できた,という話もあります。それなら手が届くかもしれません。でも,手に入らないならば,当座はその代わりになるものを工夫してみましょう。(といってもかなりショボい気がしますが。)

【例】

ホワイトボードにプロジェクタで投影して,そのホワイトボードにいろいろ書き込んでいく。すでに,「プロジェクト1」でパソコンとプロジェクタを教室に常備することの有効性は述べましたので,あとはホワイトボードを確保すればいいのです。これは,案外使えます。私の場合,被服領域で型紙配置について指導する際は,必ずと言っていいほど使っていました。調理実習の材料について提示・説明するときにも使えそうですし,「使おう」と思えば,いろんなシーンで活躍しそうです。

クラス数が多いほどこの方法の有効性が分かります。一般的に広用紙やTPシートに書き込んで指導する場合,一度書き込んだら次のクラスや学年で使えない,ということが多いものです。しかし,この方法だと,何度も同じものを使えますので,教材作成の時間と労力を省くことができます。

すぐ使えるホワイトボードを家庭科で確保しておくか,家庭科室の黒板をホワイトボードに替えてもらうか・・・そういう交渉のできる授業を続けているうちに,「仕方ないから電子黒板を買ってあげましょう」ということになるといいんですけどね。使って実績をあげることが,予算確保の前提となる時代が来ています。 すぐ使えるホワイトボードを家庭科で確保しておくか,家庭科室の黒板をホワイトボードに替えてもらうか・・・そういう交渉のできる授業を続けているうちに,「仕方ないから電子黒板を買ってあげましょう」ということになるといいんですけどね。使って実績をあげることが,予算確保の前提となる時代が来ています。

「ホワイトボード+プロジェクタ+パソコン」を使おう,という気持ちで授業の展開を考えてみましょう。そして願わくば電子黒板を手に入れて,気分はお天気キャスターなんて,いかがですか? |